【2025年】公務員の有給休暇取得率からみる年間休日数と勤務日数

公務員の休暇はカレンダー通りで、土日祝日が休みだと思っている方も多いですが、年次有給休暇や夏季休暇など多くの休暇制度があります。

公務員は休暇制度を考慮すれば、2日働いて1日休むことができます。しかし、休暇制度があってもすべて取得できるわけではありません。公務員の年間休日数と勤務日数について、現役の地方公務員が解説します。

公務員の勤務日数と休日数は基本的にカレンダー通り

消防士、警察官、看護師などの夜勤を前提とする(勤務体系がそもそも異なる)職種を除き、公務員の勤務スケジュールは基本的にカレンダー通りです。つまり、土曜日、日曜日、祝日は休みです。

公務員の有給休暇の種類

公務員には多くの有給休暇制度があります。

基本的には、2つ。

- 年次休暇

- 夏季休暇

「年次休暇」と「夏季休暇」は、毎年全員に付与され、特段の理由を必要とせず取得できます。

また、特別休暇(例外的な有給休暇)もあります。

- 忌服休暇

- 祭し休暇

- 育児休暇

- 産前・産後休暇

- 結婚休暇

など、事象が発生したときに取得できる休暇制度です。特別休暇は確定されている休みではありません。冠婚葬祭にかかる祭し休暇や忌服休暇は親等数によって取得できる日数がかわります。イレギュラーな休暇なため本記事では割愛します。

年次休暇、夏季休暇、特別休暇すべて、国や自治体によって取得できる日数や基準が異なることに注意が必要です。国と地方自治体で基準は統一されていません。

年次休暇の日数は年20日付与される

基本的に年間20日が付与されます。中途採用の場合は期間に応じて減数します。

1年間で20日間すべて取得できなかった場合は翌年度へ繰り越すことが可能です。ただし、年次休暇は最大で40日間を超えた日数は消滅します。年次休暇を10年間ためて一気に1年間休むことはできません。具体例を示します。

- 1年目 20日付与⇒10日取得(20日-10日=10日は繰越)

- 2年目 30日付与(20日付与+10日繰越)⇒10日取得(30日-10日=20日は繰越)

- 3年目 40日付与(20日付与+20日繰越)⇒10日取得(40日-10日=30日となりますが、うち10日は繰越できません)

- 4年目

50日(20日付与+30日繰越)⇒40日(20日付与+20日繰越)

公務員の年次休暇はかなり取得しやすい制度設計になっています。

- 1日休

- 半休(午前、午後の単位で取得)

- 時間休(1時間単位で取得)

時間休はもともと育児や介護を目的としてつくられた制度ですが、子供や介護する人がいなくても使えるので便利です。民間企業では訪問先から直近して勤務時間内に家に帰っても休暇を取得する必要はないと思いますが、公務員の場合はその時間分の時間休を取得しなければならず、積み重なるとそれなりの時間になるので制度ができてしまったために休暇日数が減ったという側面もあります。

夏季休暇日数

夏季休暇とは、6月から9月までに期間限定で付与されている特別休暇のことです。公務員にお盆休みはなくカレンダー通り開庁しています。そのため、お盆休みの代わりに特別休暇制度があります。

夏季休暇は、標準で5日間が付与されます。(国家公務員は3日、地方公務員は多くの自治体で5日ですが6日の自治体もありバラバラです。)

期間限定のため、期間内に取得しないと消滅します。業務量が多い部署に配属されると、取得0日が起こりうるわけですが、年次休暇と異なり繰り越すことも延長することもできません。

夏季休暇の目的は、公務員がいっせいにお盆休みをとると役所業務がまわらなくなるためです。

例えば、民間企業(製造業)ですと、機械を駆動させる費用を考えると同じ時期に人も機械も休んで一斉に再開したほうが経済的です。お盆に有給休暇を強制的に充てている企業も多いとは聞きますが、役所はカレンダー通りですのでそれができません。むしろ、お盆は普段仕事が忙しく役所で手続きができない人に対応する必要があります。

夏季休暇の制度自体は、お盆の時期(8月13日~15日あたり)に連続して取得してもOKです。連続で取得することを推奨されていますから制度上は問題ありません。しかし、全員が一斉に休んでしまうと役所の業務がまわりません。そのため、結局は役職の上から順に休みを入れ、空いたところに若手が休むことになります。

夏季休暇をとっていないと上司の評価が下がるのか「夏季休暇はとったか?」という声が9月になるとあちらこちらで聞こえてきます。個人的には、お盆休み期間中に使うことはありません。なぜなら、お盆に出かけようにも人が多いしお金はかかるしでメリットがあまりないと感じるタイプだからです。

お盆休み中は住民からの電話がなりませんし窓口にも来ません。お盆休みは自分の仕事を進めるうえでは最適です。

年末年始の休暇(仕事納め~仕事始め)

年末年始休暇とは、12月29日~1月3日までの6日間をさします。12月28日は仕事納め、1月4日は仕事始めになります。

年末年始休暇は特別休暇ではなく規定の休暇です。有給休暇には含まれません。平日も土日祝と同じ扱いになるということです。休みの並びがよければ年末年始に9連休という年もあります。

地方自治体によって有給休暇の取得基準は異なる

有給休暇は地方自治体によって取得可能日数が違います。また、基準日も異なります。

例えば、年次休暇の場合も2パターンあります。

- 年度(4月1日から3月31日まで)を基準に有給休暇を付与

- 年(1月1日から12月31日まで)を基準に有給休暇を付与

建国記念日のように、自治体によってはその自治体が誕生した日を公休と定めているところもあり、その自治体では21日です。

また、夏季休暇の付与日数も国と自治体で異なります。

- 国は3日

- 地方自治体は5日

自治体によっては6~7日間だったりします。自治体によって日数が違うのは不公平なような気もしますが、それぞれが独立した組織ですから問題ではありません。

国は地方に国基準に準拠することを求めます。地方自治体も拒否しますが、いずれは国の制度と同じになります。ちなみに、夏季休暇は過去、国は5日、地方自治体は7日でした。

休暇が付与されるタイミング

公務員は、新規採用職員として働く4月1日から取得できます。新規採用職員の研修期間に取得する人は聞いたことがありませんが、制度上は可能です。

民間企業とは異なり、半年間は有給休暇が付与されなかったり、勤続年数に応じて段階的に付与されていくこともありません。

また、公務員は「年」で区切る自治体と「年度」で区切る自治体とで分かれます。

2025年の有給休暇日数と勤務日数

2025年の土日祝の日数は119日ですから、365日ー119日=246日が勤務日数にあたります。ここに年末年始休暇(12/29~1/3までは公休、1/1は祝日扱い)を考慮すると、365日ー124日=241日が勤務日数です。

ここに、年次休暇20日と夏季休暇の5日を追加すると、休日数は124+20+5=149日になり、365日-149日=216日が勤務日数になります。

2023年度の有給休暇日数と勤務日数

2025年度の土日祝の日数は119日ですから、365日ー119日=246日が勤務日数にあたります。ここに年末年始休暇(12/29~1/3までは公休、1/1は祝日扱い)を考慮すると、365日ー123日=242日が勤務日数です。

ここに、年次休暇20日と夏季休暇の5日を追加すると、休日数は123+20+5=148日になり、365日-148日=217日が勤務日数になります。

公務員は2日働いて1日休める職業

公務員は理論上、超ホワイトです。有給休暇を考慮した場合、約215日を勤務し、約150日休むことができます。2日働いて1日休む以上の勤務体系になっています。これは公務員に限った話ではないですが、完全週休2日制は有給休暇を含めると週休3日制になります。

しかし、有給休暇をすべて取得できる人は多くありません。若手職員はまず使い切れないです。定年退職間際のベテラン職員しか見たことがありません。

公務員の有給休暇取得率は民間よりも高い

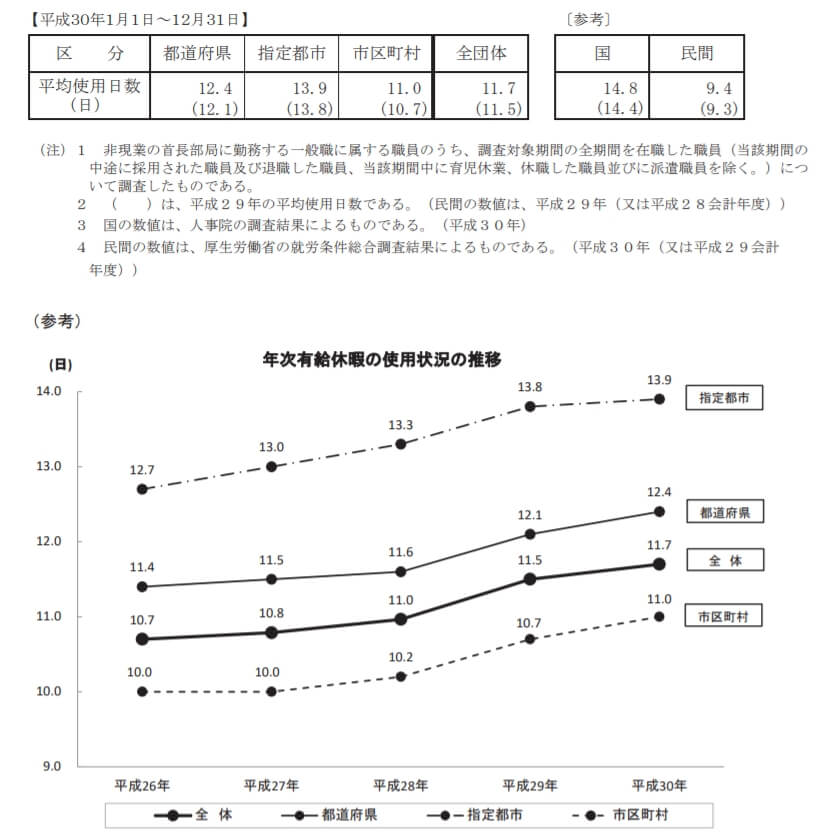

地方公務員の有給休暇取得率は年々、増加傾向にあります。

※平成30年度地方公共団体の勤務条件等に関する調査結果(総務省)より引用

この統計データからみると、平成30年においては、

- 都道府県 12.4日

- 指定都市 13.9日

- 市区町村 11.0日

- 国 14.8日

- 民間企業 9.4日

となっています。あくまで平均値ですが多くの人が取得できており、公務員は民間企業のサラリーマンよりも多く休める環境であることが分かります。しかし、それでも有給休暇の取得に理由は必要ないにもかかわらず、取得率100%にはほど遠い現実があります。

公務員は優秀な人ほど役職が上がるほど有給休暇は取得できない

私の知っている限り、有給休暇を毎年すべて取得できている人はいません。若手はもちろん、管理職はもっと取得できていません。

忙しい部署にいけば、半強制的にとらされる夏季休暇ですらとれませんし、休日出勤もあります。優秀な人ほど仕事が増え、地位は上がるほど仕事が増え、結果的に有給休暇は取得できません。

時期、部署、人間関係にもより一概には言えませんが、公務員は理論上は休日が多い職業です。