公務員の定年延長【最新早見表】何年生まれから退職金や給料が段階的に減るの?

国家公務員(一般職)の段階的な定年延長は、2023年(令和5年)の4月から始まります。

2023年4月から2年ごとに1歳ずつ引き上げられ、2031年4月から定年は65歳となります。

国家公務員法の改正に伴い、地方公務員法の改正も実施されるため、地方公務員も同じように定年が60歳から5年延長されることになります。

公務員の定年延長による影響は5つです。

- 役職定年制の導入

- 60歳以降の給与は、60歳時点の7割

- 40歳~50歳代を中心に給与水準を下げる

- 人事評価制度を徹底

- 多様な働き方の導入

それぞれについて詳しく解説します。

国家公務員(一般職)の定年延長スケジュール

国家公務員(一般職)の定年が2023年度から開始されます。

国家公務員法の改正が必要ですが、当初のスケジュールは2022年度だったので、結果的に1年遅れたかたちになります。

現時点のスケジュールは、

- 2023年度 定年延長開始

- 2031年度 定年退職の年齢が65歳になる

つまり、2023年度(令和5年度)から国家公務員の定年延長が始まります。

あくまで「年度」ですので、注意が必要です。

公務員の総定員が定められている中、65歳までの延長を短期間で行うと、新規採用数を極端に絞らざるを得ない年度が出ることで組織の年齢構成が大きくゆがむ恐れがあり、3年に1歳ずつ延ばす案が有力とされていましたが、この想定だと原案よりも+5年長くかかりますから、即効性がないと判断されたのだと思います。

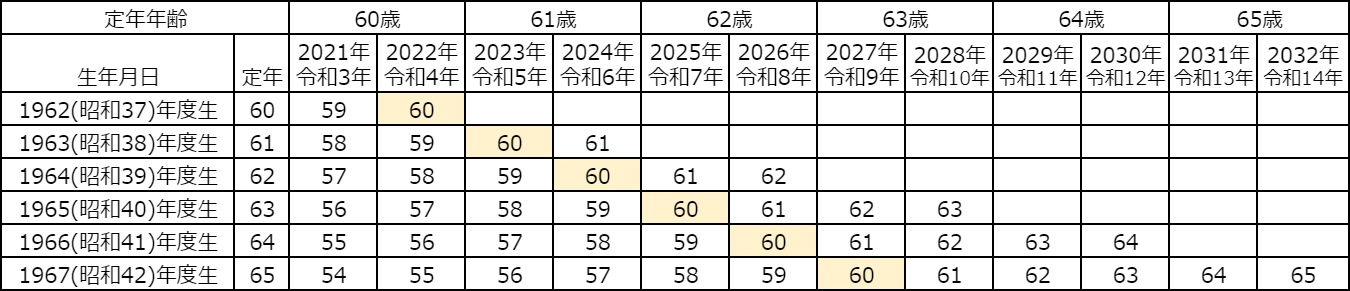

【公務員の定年延長早見表】

定年延長が開始されるのは「年度」であり、「年」でないことに注意が必要です。

要は、生年月日が1月、2月、3月の早生まれの人は、少しややこしいことになります。

そのため、パッと見てわかる公務員の定年延長早見表を作成しました↓↓↓

公務員の定年延長【最新早見表】

この表は「年度」に合わせるため、生年月日も年度としています。

例えばですが、

- 1962年度生まれの方は、2022年度に60歳で定年退職

- 1967年度生まれの方は、2027年度に60歳で定年退職だったはずが、+5年され2032年度に65歳で定年退職

などがわかります。

定年延長された年度において規定の定年年齢であるかどうかで判断することに注意が必要です。

現役の公務員のほとんどは、逃げ切る(60歳で定年を迎える)ことは不可能になりました。

もう少し、詳しく見ていきたいと思います。

公務員の定年延長が及ぼす影響

これまでの人事・給与体系のまま定年延長すれば、「公務員優遇」との批判は避けられません。

そのため、以下の5つを導入します。

- 役職定年制の導入

- 60歳以降の給与は、60歳時点の7割

- 40歳~50歳代を中心に給与水準を下げる

- 人事評価制度を徹底

- 多様な働き方の導入

順に解説します。

①役職定年制(管理監督職勤務上限年齢制)の導入

「役職定年制」とは、60歳に達すると原則、管理職から外すという制度です。

公務員の世界の管理職とは課長級以上のことを指すため、係長級以下として勤務することになります。

しかし、原則とされており、公務の運営に著しい支障が生じる場合に管理職として引き続き勤務できる例外規定を設けていることに注意が必要です。

この原則論から簡単に外れるのが公務員の人事ですから、人事の高齢化は必至です。

現行の再雇用制度よりはマシかなという程度です。

>>>「現役の公務員が誰一人賛成していない再任用制度の問題点」

②60歳以降の給与は、60歳時点の7割を支給

定年延長後の月給は、現役時代の7割となります。

役職定年によって降任、降給を伴う異動となったとしても影響はなく、あくまで、60歳時点の基本給を基準とします。

年収が3割カットされますが、今の嘱託制度や再雇用制度よりも給与水準が高くなる見込みです。

7割でも貰いすぎだ!との批判は避けられないかもしれませんが、民間企業にならったかたちにはなります。

③40歳~50歳代を中心に給与水準を下げる

給与を7割カットする制度では、予算(財源)が足りません。

また、公務員の生涯年収を上げただけの制度だ!と批判の的にもなるでしょう。

そのため、40歳~50歳代を中心に給与水準を下げることで、帳尻合わせをする計画です。

給与の上昇カーブを抑制(40~50歳代から給与水準がなだらかに下がる)する形になるでしょう。

減少額については言及されてませんが、子どもが高校や大学へ進学するタイミングでの給与カットになりますから、住宅ローンの返済を見直すなどが必要になってくるかもしれません。

④人事評価制度を徹底

今や公務員も評価されて給与が決まる時代になっています。

国は、これまで以上に「能力」や「実績」に基づく「人事評価制度」を徹底するとしています。

とはいえ、公務員の世界は古い体質・体制ですから、個人的には、そんな簡単には変わらないと思います。

なにせ、その実力たるものを評価するのは、年功序列で育った幹部たちですからね・・・

>>>「公務員の人事評価制度は意味がない?給与(ボーナスや昇給)に反映されても年間10万円という現実」

⑤多様な働き方の導入

短時間勤務を選択できるようにする予定で、選択制となります。

フルタイムも選べるようになることで、多様な働き方を推進する狙いです。

ちなみに、定年前、例えば59歳で退職しても、60歳に達した日以降であれば、定年前に退職した職員を短時間勤務の官職採用することができる制度も新設されます。

退職金は現状維持も目減りは確実

当分の間、「定年」を理由とする退職と同様に退職手当を算定します。

要は、これまでと変わりなく支給されるということです。

退職金は、退職する段階の給与月額に応じて決定しますから、役職のない公務員の退職金は2,000万円程度、退職金も7割程度とするとなれば、600万円ほど減額されることになり、影響は必至でした。

しかし、これで安心してはいけません。

退職金は年々、右肩下がりだからです。

直近10年で400万円以上退職金が減らされていることからも明白です。

>>>「30年後…公務員の退職金はなくなる?平均支給月は減額され続けている」

現役世代からすれば、働き損という印象はぬぐえません。

地方公務員(教員、警察官、消防士などを含む)の定年延長は確実

あくまで定年延長が決定したのは国家公務員。

厳密には地方公務員の話ではありません。

あくまで国家公務員法の改正案であり、国家公務員に限った話でもあります。

しかし、基本的には地方自治体は国に順じます。

国が~、民間が~、となっているときに、地方公務員だけ”特別です”ではとおりません。

結果的に、地方公務員も同じタイミングで定年延長となることは確実です。

裏を返せば、地方公務員も国家公務員と同じタイミングで定年延長を開始させるために2023年度から開始としているわけです。

地方自治体も議会の承認が必要ですから、あえて2022年度から開始としていない意図が見えます。

公務員は70歳まで定年延長される可能性あり

「70歳までについて就業機会の確保を企業の努力義務」とする「高年齢者雇用安定法」などの改正案は、2021年4月から施行されました。

民間企業において、60歳から70歳までの10年の雇用延長が努力義務とされています。

「自由という名の強制」の典型的な例ですね。

今の20歳代は要注意です。

2020年度に入庁してくる新規採用職員が22歳だとすると、定年退職するまでに43年もあるわけです。

43年もあれば、その間にさらに5年伸びて、定年が70歳になることは目に見えています。

となれば年金も75歳から?平均寿命って80歳じゃなかったですか?あれ?という若手にはお先真っ暗な世界になっています。

働き方を見直す時期がきている

公務員の定年が延長されますが、状況はさほど変わりません。

定年退職した多くの職員は、今でも再雇用制度によって65歳まで働いています。

なぜなら、60歳で定年後、5年間は年金などが受け取れないからです。

年金の支給開始は65歳と決められていますから。(60歳から受け取ることは可能ですが、受給額が大幅に削減されます)

5年の無給区間を埋めるために嘱託職員として、再任用職員として、65歳まで働いているわけです。

この流れが加速すれば、今後、65歳で定年延長、70歳まで年金が受給できないので、70歳まで働く未来はもうそこまできています。

現時点の平均寿命は男性81歳、女性87歳です。(健康寿命にいたっては、男性72歳、女性74歳)

もう、あくせく働いて、老後はゆっくりという時代ではありません。

単純に男女を平均して考えると、

- 65歳で定年退職

- 70歳までは年金が支給されないから働いて

- 73歳で介護され

- 84歳で寿命を迎える

この流れが平均となる可能性は0ではありません。

政府は経験豊富な職員の退職を防ぐには早期の実現が望ましいと理由を述べていますが、要はできる限り早く定年を延長したいだけです。

長く働かせたいだけです。

公務員だけではなく、サラリーマンも今一度、働き方を考え直す時期にきています。